Catatan Awal: Tulisan ini merupakan seri ketiga dari lima tulisan saat mengunjungi pameran Mia Bustam: Karya, Kehidupan, Pemikiran di Benteng Vredeburg Yogyakarta (dalam rangka Biennale Jogja XVIII) pada 6 Oktober sampai dengan 20 November 2025.

Memasuki pintu pameran, ke arah kiri, layar monitor yang menampilkan rekaman video yang cukup seram itu menyambutku. Hatiku menggelap dan tergetar. Kiranya itu yang ingin disampaikan Biennale tentang Mia Bustam, suatu biografi seorang wanita yang penuh dengan perjuangan dan ketertindasan.

Pada malam hari, Jumat, 10 Oktober 2025, aku dan teman-temanku sampai ke pameran Mia Bustam yang diselenggarakan oleh Biennale Jogja, di Benteng Vredeburg. Ketika masuk ruang pameran, di sebelah kiri, aku disambut layar monitor kecil, video wawancara yang ditampilkan di proyektor, dan lembaran banner yang cukup besar terurai melengkung menutupi pusat ruang pameran. Sebaliknya, sebelah kanan ada instalasi jagung dan game Minecraft yang telah di-setting sedemikian rupa. Namun, sepertinya bagian kanan merupakan pameran sampingan, bukan tentang Mia Bustam. Kiranya tidak perlu dihiraukan untuk kali ini.

Melewati banner tersebut, sebuah kutipan Mia Bustam dengan latar merah agak gelap muncul tanpa rasa takut. “Apa itu kebenaran? … Tuntutan kita, kaum wanita minta persamaan hak adalah kebenaran. Jeritan cemas dari rakyat meminta perbaikan nasib adalah kebenaran.” Aku terpaku dalam jeritan Mia Bustam. Seolah ukuran, merah, dan kutipan Mia Bustam yang besar tersebut ingin mengatakan: “Tak perlu takut untuk menyatakan kebenaran, meskipun darahmu dapat mengalir keluar dari kulit, mulut, dan matamu secara sewenang-wenang!”

Aku tak mengenal Mia Bustam, sama sekali tidak. Namun, dalam pameran, aku dapat merasakan-nya. Semakin masuk ke dalam pameran, aku semakin tenggelam dalam rintihan dan perjuangan Mia Bustam. Rintihan janganlah diartikan sebagai kelemahan, namun sebaliknya, suatu respons aktif yang manusiawi dalam upaya memperjuangkan keadilan.

Mia Bustam lahir di Purwodadi, 4 Juni 1920. Mia merupakan istri seniman Sudjojono, meskipun akhirnya retak pada tahun 1959 karena Sudjojono selingkuh dengan Rosalina Poppeck. Pada 1963, Mia menjadi ketua LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) cabang Yogyakarta, suatu organisasi yang terafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Tahun 1965, Mia ditangkap di kediamannya dibersamai dengan tatapan anak-anaknya. Selama 13,5 tahun Mia mendekam di penjara pulau Jawa tanpa proses peradilan, yang kemudian dibebaskan pada Juli 1978. Dari Kamp ke Kamp (2008) menjadi salah satu karya memoar Mia. Dalam perjalanan seni dan estetisnya, banyak karya yang telah Mia terbitkan, salah satunya lukisan Potret Diri (1959)𑁋yang pada akhirnya hilang di tengah kekacauan peristiwa anti-komunis tahun 1965. Pada akhirnya, Mia meninggal di Limo, Depok pada tanggal 2 Januari 2011.

Perjalanan hidup Mia terpampang dalam pameran secara berurutan dan memutar. Di tengah-tengah ruang pameran terdapat suatu kumpulan kain memutar yang berisikan tulisan apapun tentang Mia Bustam, bisa kutipan dari Mia sendiri atau perkataan orang lain tentangnya. Terkadang, tulisan-tulisan tersebut disisipi jahitan benang merah dengan ukuran yang cukup besar. Benang merah itu terurai bebas ke bawah, tanpa ‘dirapikan’. Adapun kumpulan kain memutar itu sebenarnya sedang mengelilingi suatu kursi. Sebuah kursi kosong dalam keliling kain dan teks-teks tentang Mia. Selain itu, adapun karya-karya Mia terpampang mengelilingi seisi ruang pameran. Terdapat juga di tengah pojok terdapat arsip-arsip asli dari Mia, seperti kliping, catatan, dan sebuah gambar bangunan di sebuah kertas.

Dalam pameran, arsip Mia yang terpampang mengingatkanku pada gagasan Walter Benjamin (1892-1940), seorang pemikir asal Jerman. Benjamin (1936) menyatakan bahwa sebuah karya seni yang otentik memiliki ‘aura’, yaitu kehadiran akan seni yang mistik dan unik, “…the unique value of the “authentic” work of art has its basis in ritual, the location of its original use value.” Bagi Benjamin, aura karya seni tidak dapat tergantikan dalam proses reproduksi. Dalam seni sebagai ritus, keaslian temporal, sejarah, dan spiritual tidak dapat tergantikan. Itulah yang aku rasakan ketika menatap arsip-arsip Mia dalam pameran tersebut. Ada perasaan kekaguman naif nan kekanak-kanakan muncul dari dalam hatiku. Arsip-arsip asli Mia yang berada di depan mataku seolah menerbangkanku menuju masa lalu dan masa kini–suatu ruang liminal. Antara kebaruan dan kerusakan. Antara persamaan dan perbedaan. Semua melebur dalam ruang antara.

Arsip Mia meretas batasan ruang dan waktu. Lebih dari itu, arsip Mia juga meretas semangat perjuangan dan ketertindasan yang berada dalam zaman yang sama sekali berbeda. Meskipun aku seorang lelaki, boleh dibilang, keresahan akan ketertindasan dapat aku rasakan. Konsekuensinya, arsip Mia bergerak semakin jauh, pengalaman kebertubuhan Mia seolah turut menubuh dalam diriku, yang bahkan lelaki. Aku tidak berlebihan. Entah mengapa, arsip gambar bangunan dari tangan Mia sempat membuatku terdiam. Sebuah gambar yang indah dan detail.

Gambar 1. Arsip gambar bangunan dari Mia Bustam

Kiranya itu yang hendak disampaikan Benjamin, aura bukan sekadar fafifu teoritik tanpa makna, namun suatu bentuk relasi langsung antara pengalaman kebertubuhan dan karya seni. Benjamin (1936) juga menjelaskan bahwa di era reproduksi mekanis saat ini, seni dapat dibelah ke dalam dua nilai: nilai kultus (tentang spiritualitas dan keaslian) dan nilai pameran (tentang politisasi seni). Meskipun begitu, dalam pameran Mia Bustam yang diselenggarakan Biennale kali ini, antara nilai pameran dan nilai kultus semua melebur dalam satu kesatuan. Bagiku, arsip Mia sama sekali tidak kehilangan auranya, sebaliknya, justru auranya menyeruak keluar dan memenuhi seisi ruang pameran.

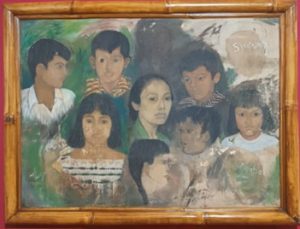

Terdapat satu lukisan Mia yang menarik perhatianku, di tengah karya-karya Mia yang lain, misalnya rajutan buah tangan Mia.

Gambar 2. Lukisan Mia Bustam

Tanpa tahu mengapa, aku merasa lukisan Mia yang ini begitu nampak suram. Aku memang tak begitu mengerti seni rupa, namun tak ada salahnya untuk berpendapat, bukan? Jujur saja, setiap warna, mata, wajah, dan gesekan cat yang muncul dalam lukisan tersebut kiranya hanya bisa dimaknai sebagai kesuraman. Mungkin ini yang hendak dikatakan Marcuse (1978), bahwa “every authentic work of art would be revolutionary, i.e., subversive of perception and understanding, an indictment of the established reality, the appearance of the image of liberation.” Bagi Marcuse, seni yang autentik memiliki daya untuk menembus batas kenyataan. Bahkan, bagi Marcuse, karya seni lebih nyata (true reality) dibanding kenyataan itu sendiri. Bila kita menengok lukisan Mia melalui gagasan Marcuse, tak dapat disangkal bahwa lukisan Mia menjadi lukisan terhadap pengalaman psikologisnya sendiri.

Bukan! Kita tidak lantas mengatakan dengan sembrono bahwa “Mia meng-hiperbolik pengalamannya.” Justru, Mia nampaknya, sadar maupun tak sadar, meluapkan pengalaman nyata ketertindasannya melalui lukisan tersebut. Pun selaras dengan itu, lebih lanjut, Marcuse (1978) menyatakan bahwa karya seni yang autentik merupakan negasi dari kesadaran palsu: negation of the realistic-conformist mind. Kesuraman lukisan Mia adalah lukisan dari pengalaman hidup Mia sendiri yang mungkin dianggap murung oleh sebagian orang.

Aku harap aku tidak berlebihan. Namun, meskipun begitu, itulah yang aku rasakan terhadap lukisan Mia. Dalam kehidupannya yang begitu ‘kiri’, Mia jelas akan sulit terlepas dari tekanan rezim waktu itu, Orde Baru. Ya, Mia menantang narasi Orde Baru. Bukan hal mudah, sebagai wanita, Mia menerima dua praktik penindasan dalam waktu yang bersamaan: politik negara dan politik gender. Siapa yang sanggup menjalani kehidupan dalam ketidakadilan gender, diselingkuhi, hingga dipenjara 13,5 tahun? Boleh dibilang, tidak lain tidak bukan, Mia Bustam adalah salah satunya.

Aku sempat mengatakan sebelumnya, bahwa aku merasa mengalami pengalaman kebertubuhan Mia Bustam. Sudah jelas, tidak akan sepenuhnya sama. Namun, bukan itu hal yang patut disoroti berlebihan. Ada hal lain, yaitu daya pameran, seni, dan arsip. Telah banyak yang aku jelaskan sebelumnya, tentang apa yang aku rasakan dan aku pikirkan. Melalui hal itu, bolehlah aku bertanya sedikit: bagaimana dengan yang lain?

Ya, betul, yang lain! Bukankah yang hadir dan menikmati pameran Mia bukan hanya aku seorang? Dari setiap detail yang ada dalam pameran tersebut, selalu ada yang mengguncang hatiku dan menyadarkanku pada sesuatu yang sama sekali baru, semacam suatu pengalaman terapeutik. Seolah, ada jiwa perjuangan atas ketertindasan yang tersalurkan tanpa henti ketika menatap Mia. Ada suatu kesembuhan dari apapun yang membuatku menjadi tidak semangat dalam menghidupi perjuangan. Ada potongan sejarah yang terkumpul satu per satu ke dalam memoriku. Suatu sejarah perjuangan dalam dinamika politik. Sudah tentu, tidaklah sedangkal dan setotaliter perjuangan nasional arus utama, namun suatu perjuangan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan dan kesehatan sosial untuk seluruh dunia.

Kembali lagi, bagaimana dengan yang lain? Bila aku boleh curiga dalam pengharapan, pameran Mia Bustam dapat menjadi terapi sosial. Suatu kesembuhan psikologis dengan indikasi bahwa saat pengunjung pulang sampai rumah atau lanjut nongkrong dari pameran, semuanya mengalami kondisi ‘traumatis’. Kondisi yang sepenuhnya berbeda dari sebelumnya. Dari kesadaran palsu menjadi kesadaran kelas, dari egosentris menjadi altruisentris, dari kapitalisme menjadi sosialisme, dari sekadar simpatik menjadi empati yang sejati, dari nalar wajar menjadi nalar kritis. Bagiku, inilah praktik terapeutik yang sesungguhnya. Tidak sedangkal aliran Psikologi Positif yang berusaha secepat dan seefisien mungkin mencapai psychological well-being. Namun, lebih dari itu, tentang bagaimana individu dan sosial dapat menikmati ketertindasannya demi mencapai psychological dan sociological well-being.

Sebagai penutup, kiranya aku ingin bercerita sedikit tentang kehidupanku sebagai penggiat musik atau sebut saja musisi. Sebagai musisi, aku juga telah cukup banyak bersinggungan dengan berbagai macam varian musik. Mulai dari yang sangat nge-pop, dangdut koplo, hingga yang kontemporer (atau biasanya juga disebut sebagai: pertunjukan musik sebagai peristiwa). Melalui pameran Mia Bustam yang diselenggarakan oleh Biennale Jogja di Benteng Vredeburg, kiranya aku terinspirasi membuat suatu komposisi musik. Suatu komposisi yang berisi gagasan tentang perlawanan terhadap penindasan dan kapitalisme–sebagaimana yang banyak dilakukan oleh musisi Inggris mulai pertengahan abad 20. Tak dapat dipungkiri, melalui gagasan Benjamin dan Marcuse serta pameran Mia Bustam, karya seni memiliki daya yang cukup besar dalam membuat perubahan kesadaran dan politik.

Mia Bustam adalah pahlawan. Dan pertanyaannya, siapa yang akan melanjutkan perjuangannya setelah ia tiada? Sudah tentu kita semua. Aku masih naif dan tetaplah selalu naif, begitu pun Mia Bustam. Kita semua perlulah naif. Bukan naif dalam artian umum, namun naif dalam kesadaran kritis.

Daftar Acuan

Benjamin, W. (1935/2007). The work of art in the age of mechanical reproduction. Dalam H. Arendt, Illuminations (hlm. 217-252). Schocken Books.

Marcuse, H. (1978). The aesthetic dimension: Toward a critique of Marxist aesthetics. Macmillan Education.

Ngurah Arya adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Program Sarjana di Universitas Sanata Dharma. Ia berminat pada Psikologi Kritis.