Catatan Awal: Tulisan ini merupakan seri kedua dari lima tulisan saat mengunjungi pameran Mia Bustam: Karya, Kehidupan, Pemikiran di Benteng Vredeburg Yogyakarta (dalam rangka Biennale Jogja XVIII) pada 6 Oktober sampai dengan 20 November 2025.

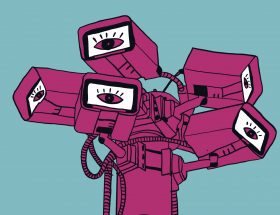

Ketika saya pertama kali melihat karya kristik Shima Mendaki Gunung Kinabalu karya Mia Bustam di pameran, tubuh saya seolah menegang tanpa saya sadari. Ada semacam denyut hangat sekaligus perih yang muncul di dada, seperti rasa rindu yang tidak bisa tersampaikan. Saya merasa agak merinding, dan dalam diam, saya menyadari ada sesuatu yang bergerak di dalam diri saya, perasaan yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Karya itu menggambarkan Sri Shima, putri Mia Bustam, sedang mendaki gunung. Dalam kristik itu, Shima terlihat mengenakan pakaian tebal dengan kerudung biru, menggenggam tongkat pendaki, sementara di belakangnya tampak gunung menjulang dengan warna lembut, seperti kuning tanah dan jingga senja. Di sisi kiri, beberapa bunga berwarna ungu dan hijau menambah kesan hidup di antara ketenangan latar gunung. Saya tahu dari keterangan bahwa Shima adalah pendaki perempuan Indonesia pertama yang menaklukkan Gunung Kinabalu di Malaysia pada tahun 1976.

Gambar 1. Mia Bustam, Tanpa Judul (1977–1978). Karya kristik, 31 cm × 50 cm. Koleksi Sri Shima. Dipamerkan dalam Pameran Arsip Mia Bustam/Mia Bustam Archive Exhibition, Biennale Jogja 18 KAWRUH: Tanah Lelaku Babak II, The Vredeburg, Yogyakarta, Indonesia.

Namun semakin lama saya menatap karya itu, semakin terasa bahwa karya ini bukan hanya tentang keberhasilan Shima menaklukkan gunung. Di balik keindahan pemandangan dan ketegasan gerak tubuh itu, saya justru merasakan kehadiran seorang ibu yang hanya bisa menyaksikan dari jauh, dari balik dinding penjara. Kondisi Mia saat menciptakan karya ini adalah ketika ia berada di Penjara Bulu, Semarang, Jawa Tengah. Mengetahui hal itu membuat karya ini terasa semakin menyentuh: bagaimana seorang ibu, yang terpisah secara fisik dari anaknya, menyalurkan rasa bangga, rindu, dan cinta yang tertahan lewat rajutan benang dan warna.

Warna-warna hangat seperti cokelat muda, jingga lembut, dan cokelat tanah terasa seperti napas yang tertahan lama. Setiap tusukan benang di kainnya seperti menyimpan getar tangan seorang ibu yang berusaha menyentuh anaknya melalui jarak dan waktu. Saya merasa seolah setiap helai benang adalah doa yang disulam dengan kesabaran. Perasaan itu mirip ketika kita menatap seseorang yang sangat kita rindukan, tapi tahu bahwa pertemuan itu tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat. Dalam cara Mia menggambarkan Shima, saya melihat perpaduan antara kekuatan dan kelembutan. Garis-garis tegas pada tubuh Shima menampilkan keteguhan dan keberanian, sementara ekspresi lembut dan warna hangat di sekitarnya menyiratkan kasih seorang ibu. Saya merasa karya ini bukan sekadar potret pendaki di gunung, tetapi potret emosional seorang ibu yang sedang menaklukkan gunungnya sendiri yaitu gunung kerinduan, kesepian, dan keterasingan.

Bagian yang paling menarik perhatian saya adalah bunga-bunga di sisi kiri Shima. Bentuknya sederhana tapi penuh warna, seolah menjadi lambang kehidupan yang tetap tumbuh meski dalam keterbatasan. Bagi saya, bunga-bunga itu seperti simbol cinta Mia Bustam yang tak pernah layu, meski tumbuh di tanah yang keras, di balik jeruji besi. Dari pengalaman ini, cara saya melihat sosok Mia Bustam berubah. Saya tidak lagi melihatnya semata-mata sebagai seniman perempuan yang tangguh di masa penuh tekanan politik, tetapi sebagai seorang ibu yang menggunakan seni sebagai cara untuk bertahan dan tetap mencintai. Ia tidak hanya menggambarkan putrinya, tapi juga menyulam dirinya sendiri ke dalam karya itu memiliki perasaan bangga, rindu, dan doa yang tidak bisa diucapkan.

Pembebasan Batin Maternal

Karya Shima Mendaki Gunung Kinabalu karya Mia Bustam, bukan sekadar selembar kain bersulam benang, melainkan sebuah pertemuan yang hangat antara tubuh, ingatan, dan perasaan. Setiap detail di dalamnya menghadirkan pengalaman yang hidup dan personal. Untuk memahami kedalaman tersebut, dua gagasan besar dalam teori seni modern terasa relevan, yaitu konsep aura dari Walter Benjamin (2007) dan gagasan utopia estetis dari Herbert Marcuse (1978). Melalui keduanya, karya Mia dapat dibaca sebagai ekspresi yang memancarkan kekuatan emosional sekaligus politis di balik kelembutan bentuknya.

Benjamin (2007) menjelaskan bahwa aura merupakan pancaran khas yang hanya dimiliki karya seni orisinal, lahir dari kehadirannya yang unik dalam ruang dan waktu tertentu. Menurutnya reproduksi mekanis seperti foto, film, dan citra digital telah mengikis aura tersebut karena karya menjadi mudah digandakan (Benjamin, 2007). Namun di hadapan karya Mia Bustam, saya justru merasakan hal yang berlawanan. Karya ini seperti menegaskan kembali keberadaan aura dalam bentuk yang paling manusiawi. Tidak ada mesin dan tidak ada teknologi, hanya tangan, waktu, serta napas seorang ibu yang menyulam kisah hidupnya.

Setiap jahitan benang terasa merekam jejak tubuh dan batin. Warna-warna hangat seperti cokelat tanah dan jingga tampak mengandung emosi yang tertahan, seolah masih menyimpan denyut kehidupan dari sang pembuatnya. Kesadaran bahwa karya ini diciptakan di balik dinding Penjara Bulu di Semarang memperdalam makna kehadirannya. Aura dalam karya ini tidak hanya berasal dari keaslian fisik, tetapi juga dari kehadiran emosional seorang manusia yang secara jasmani terkurung namun jiwanya menembus batas ruang melalui karya. Dalam hal ini, kristik tersebut menjadi lebih dari sekadar objek visual; ia adalah jejak spiritual yang menolak dilenyapkan.

Benjamin (2007), juga menjelaskan bahwa reproduksi mekanis membuat seni kehilangan nilai kultus, yaitu nilai yang lahir dari penghormatan dan fungsi ritual terhadap karya seni. Namun karya Mia justru menghidupkan kembali nilai kultus itu dalam bentuk yang lebih intim. Nilai tersebut bukan lagi hadir dalam konteks religius, tetapi sebagai ritual pribadi seorang ibu yang mengekspresikan kasih sayangnya dari jarak jauh. Melihat karya ini secara langsung memunculkan pengalaman yang tidak tergantikan, menghadirkan getaran emosional, keheningan yang dalam, dan empati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di situlah aura sejati hadir, sesuatu yang tidak dapat direplikasi oleh kamera atau layar digital.

Selain itu pandangan Marcuse (1978), mengenai seni sebagai ruang utopis juga membantu menjelaskan mengapa karya ini terasa membebaskan. Menurut Marcuse (1978), kekuatan seni tidak terletak pada pesan politik yang eksplisit, melainkan pada kemampuannya menghadirkan dunia alternatif yang membuka kemungkinan bagi harapan dan kemanusiaan. Dalam situasi terpenjara, Mia Bustam kehilangan kebebasan fisiknya, tetapi melalui kristiknya ia membangun dunia kecil tempat cinta dan keberanian tetap hidup.

Proses menyulam yang penuh kesabaran dan pengulangan dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan halus terhadap kekerasan dan penindasan. Gambar anak yang sedang mendaki gunung menjadi simbol kekuatan kasih yang terus tumbuh di tengah keterbatasan. Seperti yang diyakini Marcuse (1978), bahwa seni memiliki kekuatan untuk mengubah realitas pahit menjadi bentuk baru yang mengandung makna dan kesadaran. Melalui karya ini, Mia menegaskan bahwa keindahan bisa menjadi sarana untuk melawan keterasingan dan represi.

Dengan membaca karya Shima Mendaki Gunung Kinabalu melalui pandangan Benjamin dan Marcuse, tampak bahwa karya ini bukan hanya ekspresi cinta seorang ibu (cinta maternal), tetapi juga bentuk pembebasan batin. Mia Bustam tidak menyerah pada kenyataan politik yang mengekang, melainkan menciptakan ruang utopis tempat kasih, ingatan, dan keindahan dapat hidup bersama. Warna-warna hangat serta motif bunga kecil di sisi kiri karya memberi kesan lembut namun penuh daya, menggambarkan dunia alternatif yang ia bangun dari balik penjara.

Dimensi Psikologi dan Eksistensi Perempuan

Karya dan arsip Mia Bustam memperlihatkan bahwa seni, trauma, dan resistensi bisa berada pada saat dan tempat yang sama. Seni yang ia miliki unik dan khas, yaitu dengan menggunakan benang dan mesin jahit. Tidak sedikit hasil karya miliknya terbuat dari benang. Sebelum beliau sulamkan benangnya itu, ia melakukan sketsa terlebih dahulu. Namun, yang menjadi menarik dari arsip seni yangs aya kunjungi ini adalah bahwa kebanyakan karya Mia menjadi ekspresi karya yang didedikasikan untuk keluarganya, entah anak ataupun saudaranya.

Melihat perjalanan hidup Mia Bustam sebagai seorang seniman perempuan pada masanya, kita tak bisa memisahkannya dari pengalaman-pengalaman personal yang penuh luka dan keteguhan. Tahun 1957 menjadi titik awal dari fase traumatis dalam hidupnya. Saat itu, hubungan Mia dengan suaminya, pelukis terkenal Sudjojono, mulai retak karena perselingkuhan sang suami dengan Rosalina Poppeck ketika tengah mengerjakan proyek di luar kota. Pengkhianatan itu menjadi pukulan berat bagi Mia, yang selama ini telah berjuang keras mendampingi dan mendukung karier Sudjojono, bahkan ketika banyak pihak, termasuk orang tuanya sendiri, menentang pernikahan mereka. Mia menolak keras rencana poligami yang diajukan Sudjojono, bagi Mia cinta dan kesetiaan tak bisa dinegosiasikan. Keputusan untuk bercerai pada tahun 1959 bukan hanya bentuk perlawanan terhadap suami, tetapi juga terhadap budaya patriarki yang berusaha menundukkan perempuan. Ia memilih menanggung konsekuensi sosial dan emosional dari keputusannya itu, sembari tetap membesarkan anak-anaknya sendiri. Dari titik itulah, karya-karya Mia mulai mencerminkan pergulatan batinnya antara luka, kekecewaan, dan keberanian untuk menemukan kembali dirinya sebagai perempuan dan seniman yang utuh.

Kemudian Mia ditangkap atas adanya kejadian kekejian anti-komunis 1965, selama 13,5 tahun ia di penjara tanpa proses peradilan di berbagai penjara perempuan Indonesia. Hal tersebut yang membuatnya jadi traumatis, atas hal apa yang membuat dia tertangkap tanpa adanya peradilan selama itu. Ketika ditangkap, Mia tidak ingin mengucapkan perpisahan kepada anak-anaknya. Ia takut akan menjadi sedih. Kesedihan demikian enggan ia tunjukkan pada para penangkapnya. Ia melawan rasa-rasa kesedihan selama itu di dalam penjara perempuan dengan menyulam mengenai keluarganya. Ia menyulamkan seperti kain yang cukup besar untuk adiknya yang beragama Katolik dengan visual atau bergambar Maria dan bayi Yesus. Selain itu, Mia membayangkan cucunya Arnas dan Mia (anak Sri Nasti Rukmawati) di tengah-tengah, mereka mengunjungi Mia di Kamp Plantungan. Kemudian, Mia menyulam benang itu menjadi sekumpulan seni yang indah mendeskripsikan kedua cucunya yang kecil itu.

Gambar 2. Chandra Rosselinni, Bayang di balik tembok (2025). Animasi tinta dan grafit pada kertas.

Gambar 2. Chandra Rosselinni, Bayang di balik tembok (2025). Animasi tinta dan grafit pada kertas.

Dipamerkan dalam Biennale Jogja 18 KAWRUH: Tanah Lelaku Babak II, The Vredeburg, Yogyakarta, Indonesia.

Ketika mengunjungi pameran ini, saya merasa seolah sedang menjalani sebuah bentuk terapi sosial. Pengalaman visual dan emosional yang dihadirkan membuat saya tidak sekadar melihat karya, tetapi juga turut merasakan apa yang pernah dialami oleh Mia Bustam dan lingkungannya pada masa penuh gejolak itu. Perasaan itu semakin kuat ketika saya menyadari konteks sejarah tahun 1965, masa ketika Mia mulai terisolasi dan jauh dari keluarganya akibat penangkapan politik. Dalam kesendirian yang panjang itu, ia kehilangan banyak hal: kebebasan, kedekatan dengan anak-anak, dan mungkin juga sebagian dirinya sendiri. Salah satu karya yang paling membekas bagi saya adalah kumpulan gambar yang disusun menjadi semacam stop-motion oleh Chandra Rosselinni. Bentuk karya yang dibuat oleh Chandra berupa rangkaian gambar yang disusun menjadi sebuah stop-motion, di mana audience diajak untuk “mengintip” dan merasakan seolah melihat langsung kondisi yang dialami Mia Bustam pada masa ia dipenjara. Karya itu dengan menggambarkan kondisi batin Mia selama 13,5 tahun di penjara, sebuah perjalanan waktu yang sunyi, penuh kehilangan dan ketahanan. Gerakan gambar-gambar itu terasa hidup, seolah setiap goresan menjadi catatan kecil dari hari-harinya yang sepi. Saat menatapnya, saya bisa merasakan kesunyian yang menekan, betapa beratnya hidup tanpa bisa menyaksikan anak-anak tumbuh besar, tanpa tahu kapan kebebasan akan datang. Pengalaman melihat karya ini bukan sekadar mengharukan, tapi juga menyadarkan betapa seni bisa menjadi ruang penyembuhan sekaligus perlawanan terhadap penderitaan.

Refleksi Etis dan Kontekstual

Melalui pameran yang menelusuri perjalanan hidup Mia Bustam, saya semakin memahami betapa besar peran seni dalam proses penyembuhan, baik bagi individu maupun masyarakat. Seni bukan hanya hasil ekspresi kreatif, tetapi ruang yang memberi kesempatan bagi luka untuk berbicara. Dalam kisah Mia, saya merasakan bahwa karya-karyanya menjadi bentuk perlawanan terhadap rasa sakit, baik akibat pengkhianatan pribadi maupun tekanan politik yang menjeratnya hingga bertahun-tahun di penjara. Setiap warna dan bentuk tampak seperti percakapan antara dirinya dengan masa lalu, sebuah upaya untuk menatap luka agar berubah menjadi kekuatan. Di sana saya melihat seni bukan hanya sebagai medium, tetapi sebagai cara manusia menata ulang ingatan untuk bertahan.

Selain menjadi ruang pemulihan, seni juga berperan dalam menjaga ingatan kolektif. Banyak kisah kelam masa lalu yang perlahan pudar karena dilupakan, dan lewat karya seni, kisah itu kembali hidup. Seni menjadi jejak emosional yang tak tergantikan oleh catatan sejarah yang kering. Saat menatap karya-karya seperti milik Mia, saya merasa sedang membuka lembaran masa lalu yang dihidupkan kembali lewat pengalaman batin. Seni semacam ini bukan hanya mengajak untuk mengenang, tetapi juga mengingatkan agar luka serupa tidak terulang. Ia menjembatani masa lalu dan masa kini, menyatukan ingatan dengan empati, dan menumbuhkan harapan dari sesuatu yang pernah hancur.

Jika saya berkesempatan menciptakan karya terinspirasi dari perjalanan Mia Bustam, saya ingin merancang instalasi multimedia bertema “Perempuan, Kesunyian, dan Ketahanan.” Saya membayangkan ruang remang tempat pengunjung seolah memasuki batin seseorang yang terasing. Suara napas berat, detik jam, dan potongan kalimat lirih dari surat imajiner akan memenuhi ruang itu, sementara di dinding tampak proyeksi bayangan lembut yang bergerak perlahan, kadang berusaha keluar, kadang pasrah. Semua ini terinspirasi dari pengalaman Mia yang hidup terpisah dari anak dan kebebasan selama lebih dari 13,5 tahun di penjara. Melalui karya tersebut, saya ingin menggambarkan kesunyian yang terus berdetak di dalam dirinya dan menghormati keteguhan perempuan yang dipaksa diam oleh sejarah. Bagi saya, seni adalah cara memahami keberanian untuk terus hidup, mencipta, dan bersuara, bahkan ketika dunia enggan mendengarkan.

Daftar Acuan

Benjamin, W. (2007). The work of art in the age of mechanical reproduction. In SAGE Publications Ltd eBooks (pp. 25–33). https://doi.org/10.4135/9781446269534.n3

Marcuse, H. (1978). The aesthetic dimension: Toward a critique of marxist aesthetics. Beacon Press.

Bustam, M. (1977–1978). Tanpa Judul [Karya kristik]. Koleksi Sri Shima, dipamerkan dalam Pameran Arsip Mia Bustam/Mia Bustam Archive Exhibition, Biennale Jogja 18 KAWRUH: Tanah Lelaku Babak II, The Vredeburg, Yogyakarta, Indonesia.

Rosselinni, C. (2025). Bayang di balik tembok [Animasi tinta dan grafit pada kertas]. Biennale Jogja 18 KAWRUH: Tanah Lelaku Babak II, The Vredeburg, Yogyakarta, Indonesia.

Dheandra Meirina Diah Paramitha Simbolon adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Program Sarjana Universitas Sanata Dharma (PSPPS-USD). Ia memiliki ketertarikan pada Psikologi Seni dan analisis sosial.