“…. seorang politisi Yugoslavia.. sedang berkunjung ke Jerman. Saat melewati sebuah kota, ia bertanya pada pemandu: “Kota apa ini?” Si pemandu menjawab: “Baden-Baden.” Si politisi tersinggung: “Saya bukan orang bego — kau tak perlu memberitahuku dua kali!” (Žižek, 2014)

Mengapa percakapan di atas gagal? Lewat mesin pencari, Anda bisa mencari Baden-Baden dengan mudah. Baden-Baden merupakan sebuah kota di Jerman yang terkenal dengan pemandian air hangatnya sejak abad ke-19. Namun, di luar dugaan, si politisi Yugoslavia — barangkali belum pernah ke kota tersebut — justru membaca jawaban si pemandu sebagai kesengajaan dalam pengulangan kata “Baden”. Alhasil, si politisi justru tersinggung. Apa yang terjadi dalam komunikasi tersebut menunjukkan bahwa si politisi merasa diri lebih superior sehingga mengutuk si pemandu yang dianggap lebih inferior. Lebih jauh lagi, perbedaan pengetahuan yang ada dalam banyolan di atas menunjukkan bahwa perbedaan pengetahuan bisa dibaca sebagai sebuah perbedaan budaya.

Dunia kontemporer menunjukkan bahwa teknologi modern memfasilitasi mobilitas geografis dan komunikasi global (Ruppel & Brahms, 2014). Di samping kemajuan, kita temui pula berbagai macam ketidakstabilan, konflik yang melibatkan kekerasan, kerusakan lingkungan, atau ketidakadilan ekonomi. Dunia hari ini ditandai dengan hadirnya pasar tenaga kerja global dan masifnya jumlah pengungsi maupun turis yang memungkinkan sebuah daerah menjadi begitu beragam dalam komposisi budaya. Kondisi demikian memunculkan kesadaran akan pentingnya komunikasi interkultural untuk terus dikaji. Sebagai sebuah ilmu yang mendaku diri memelajari pengalaman manusia dan perilakunya, Psikologi perlu melibatkan diri bersama dengan disiplin ilmu lain dalam berkontribusi dalam isu termaksud.

Kemudian, apa saja yang penting untuk dipahami terkait kebudayaan dalam Psikologi Komunikasi? Sebelum melihat prinsip-prinsip yang membuat komunikasi interkultural menjadi efektif, kita akan berkenalan dengan beberapa aspek budaya yang memengaruhi komunikasi.

Budaya dan Komunikasi

Persoalan berbahasa menjadi perkara penting dalam menentukan lancar tidaknya suatu komunikasi. Di Aljazair, persoalan siapa bicara bahasa Tamazir — yakni bahas orang Berber — atau berbahasa Aljazair dengan dialek Arab bisa jadi perkara hidup atau mati. Orang bisa mati karena dialek atau cara mereka berbahasa. Dengan kata lain, bahasa menentukan identitas seseorang (Siegel, 2009).

Makna-makna yang hadir dalam sebuah bahasa menunjukkan pentingnya melihat latar belakang seseorang sebelum kita memahami apa yang ia sampaikan. Latar belakang inilah yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Namun, pada hari ini dihadapkan pada makna kebudayaan yang begitu beragam. Ahli kebudayaan Indonesia, Koentjaraningrat (1990), menyatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat dan dipelajari. Koentjaraningrat menunjukkan bahwa budaya memiliki unsur-unsur yang bersifat universal. Dalam psikologi, arti budaya yang disajikan oleh Koentjaraningrat merupakan definisi konvensional. Definisi budaya sebagaimana disampaikan oleh Koentjaraningrat tidak berhasil memotret alasan mengapa orang mengkonstruksi budaya, lingkup kajian budaya, susunan budaya, elemen kebudayaan, bagaimana suatu kebudayaan saling berdinamika, siapa pihak yang mengontrol faktor budaya, atau bagaimana budaya berubah (Ratner, 2006). Ratner (2006) mendefinisikan budaya terdiri dari tiga faktor makro, yakni institusi seperti sekolah, keluarga, pemerintah, keagamaan, lembaga ekonomi; artifak seperti seni, peralatan, pakaian, makanan; dan konsep kultural seperti waktu, kekayaan, gender, moralitas. Bagi Ratner, dengan ketiga faktor tersebut, manusia berupaya untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, budaya bisa dipahami sebagai cara orang bertahan hidup.

Namun, untuk kepentingan tulisan ini, kebudayaan dipahami sebagai gaya hidup tertentu dari sekelompok orang yang diwariskan atau ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui komunikasi, bukan diwariskan melalui gen (DeVito, 2016). Apabila dikaji lebih jauh, persoalan pewarisan tersebut adalah hal paling penting. Lewat pewarisan, kita bisa mempertanyakan mengapa suatu hal diwariskans ementara lainnya tidak, bagaimana peran kekuasaan dalam pewarisan tersebut, lalu perubahan macam apa yang mungkin terjadi setelah pewarisan berlangsung. Sekali lagi, tulisan ini hanya pengantar umum mengenai budaya — bagian lebih detailmnya dibahas dalam psikologi budaya.

Dari definisi DeVito (2016), kita bisa memahami bahwa sesuatu bisa disebut kebudayaan apabila sesuatu tersebut pertama-tama menjadi ciri atau gaya hidup kelompok spesifik. Sebagai contoh dalam kebudayaan Jawa, seseorang diajarkan untuk “jangan menyakiti hati orang lain “ (grief niet) (Djojohadikusumo, 1977). Nilai dan norma (unwriting rules) tersebut diinternalisasikan dalam keluarga Jawa selama rentang hidupnya. Kedua, sesuatu bisa disebut budatya apabila ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui komunikasi dan bukan pewarisan gen. Pewarisan lewat komunikasi dalam budaya Jawa di atas dilakukan melalui praktik hidup sehari-hari subyek Jawa yang kira-kira meminimalisir konflik. Sebagai contoh,krtiks ada seseorang yang keringatnya bau, budaya tertentu bisa saja mengatakan “Kamu jangan dekat-dekat saya, keringatmu bau”. Alih-alih berkata demikian, dengan seakan-akan berbohong, subyek Jawa akan mengatakan “Baiklah Saudara minum kencur atau pakai bedak apu (kapur sirih) untuk menyegarkan badan.” Pesan yang disampaikan sama, yakni memberitahu bahwa ada bau badan yang tidak segar. Namun, cara subyek Jawa tersebut menyampaikan berupaya untuk tidak menyinggung perasaan orang yang dikirimi pesan.

Pemahaman budaya dalam komunikasi ini pertama-tama bertujuan untuk melangsungkan komunikasi yang efektif dalam keragaman situasi interkultural (antarbudaya). Dengan memahamai kondisi kultural masing-masing, kita diajak untuk tidak menganggap bahwa budaya kitalah yang terbaik dan yang lainnya tidak. Sebagai catatan, apabila kita amati, konsep narsisisme budaya tidak lagi menunjukkan bahwa “budaya kita lebih baik dari yang lain”, tetapi menekankan bahwa “budaya saya baik, budaya mereka juga baik, tetapi budaya saya tetap lebih baik dari budaya mereka”. Persoalan yang makin kompleks ini perlu kita pahami dengan melatih sensisitivitas kultural kita.

Evolusi Kultural dan Relativisme Kultural

Evolusi kultural dikenal pula dengan Darwinisme sosial (DeVito, 2016). Darwinisme sosial memegang prinsip bahwa spesies manusia berubah dari spesies awal kera menjadi homo sapiens. Dengan memegang prinsip perubahan fisik tersebut, Darwinisme sosial meyakini bahwa demikian pun dengan kebudayaan. Oleh karena berbasis pada evolusi, Darwinisme sosial ini berpotensi membagi sebuah masyarakat dengan kultur tertentu dikatakan lebih maju dan lainnya lebih primitif. Berlawanan dengan model evolusi kultural sebagaimana dipahami dalam Darwinisme sosial, relativisme kultural meyakini bahwa setiap budaya memang berbeda tetapi tidak ada yang lebih superior maupun inferior. Relativisme kultural meyakini bahwa apa yang terjadi dalam pembicaraan umum mengenai inferioritas bukanlah status suatu budaya yang inferior, melainkan karena terjadi inferiorisasi.

Guna memahami bagaimana evolusi dan relativisme kultural tersebut berlangsung dalam dunia kita, kita akan menilik mengenai beberapa aspek kehidupan yang patut kita pertimbangkan terkait budaya — semata-mata karena amat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari — yakni seks dan gender, transmisi kebudayaan, dan pentingnya kebudayaan (DeVito, 2016).

Seks dan Gender

Dalam istilah sehari-hari, seks dan gender dianggap sebagai sesuatu yang sama, yakni segala sesuatu terkait jenis kelamin. Namun, dalam terminologi akademis, keduanya memiliki arti yang berbeda. Seks merujuk pada perbedaan biologis antara laki-laki dengan perempuan. Sementara itu, gender merujuk pada konstruksi maskulinitas dan feminitas dalam suatu budaya atau lebih dipahami dalam ranah peran tertentu yang dianggap melekat dalam suatu jenis kelamin. Dari kedua istilah, gender-lah yang secara kultural ditransmisikan, sementara seks diturunkan secara biologis (DeVito, 2016). Namun, hal tersebut akan berbeda lagi ketika kita berbicara seksualitas, sebab seksualitas mengalami perubahan konseptual sejak Michel Foucault menerbitkan The History of Sexuality (1976) (Pilcher & Whelehan, 2004).

Transmisi Kebudayaan

Bagaimana sebuah budaya ditransmisikan? Dalam ilmu sosial, dikenal istilah enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses yang dilakukan seseorang dalam memelajari budaya di mana ia dilahirka, untuk kemudian mengidentifikasi dirinya berada dalam suatu identitas tertentu (DeVito, 2016). Selain orang tua dan teman sebaya, agen enkulturasi juga diwakili oleh institusi keagamaan, pendidikan, atau pemerintahan.

Selain enkulturasi, kita juga mengenal akulturasi. Menurut DeVito (2016), akulturasi merupakan proses mengenal aturan dan norma kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan kita sendiri. Mungkinkah budaya seseorang berubah? Merujuk pada pengertian bahwa budaya tidak diwariskan secara genetik, proses akulturasi memungkinkan budaya kita termodifikasi lewat kontak langsung atau exposure dengan suatu kultur. Andaikan Anda mendatangi suatu kota; kemudian nilai-nilai, cara berperilaku, dan keyakinan Anda berubah persis mengikuti kultur di kota tersebut, maka proses tersebut disebut asimilasi.

Mengapa Kebudayaan Penting dalam Proses Komunikasi?

DeVito (2016) menuliskan bahwa ada lima hal penting yang memengaruhi jalannya kebudayaan, yakni perubahan demografi, sensitivitas terhadap perbedaan budaya, kesaling-terhubungan ekonomi-politik, kemajuan TIK, dan komunikasi interpersonal dalam suatu budaya. Dalam perubahan demografi, kita bisa mengambil contoh terkait dengan perubahan rasio jumlah laki-laki dan perempuan dalam Sensus Penduduk 2020. Jumlah rasio menunjukkan angka 102, yang berarti ada 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan perubahan selama tiga dekade ke belakang yang menampilkan jumlah perempuan yang lebih banyak. Dengan populasi laki-laki yang lebih banyak, pasar kosmetik atau lifestyle banyak yang kemudian menargetkan kaum laki-laki. Artinya, pesolek yang dulu dilekatkan pada perempuan, mungkin saja suatu saat dilekatkan pula pada laki-laki.

Kemudian, dalam hal sensitivitas terhadap perbedaan budaya, hari ini kita dihadapkan dengan jumlahan migrasi keluar dan migrasi masuk dalam suatu daerah dengan intensitas yang lebih tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan orang dengan latar belakang budaya berbeda akan saling bertemu sehingga terjadi perjumpaan nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku yang memungkinkan terjadinya proses enkulturasi. Proses inilah yang memungkinkan sensitivitas kebudayaan semakin menjadi perkara penting hari ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan naiknya isu-isu identitas — entah etnis, seksual, maupun bangsa.

Selain sensitivitas terhadap kebudayaan, kesalingterhubungan ekonomi dan politik yang semakin besar juga memungkinkan kondisi masyarakat berubah. Misalnya mengenai Islamophobia yang terjadi dalam negara-negara barat memungkinkan naiknya isu konservatisme agama dalam konteks nasional di Indonesia. Keterhubungan global ini diperoleh dengan ekosistem internet yang memungkinkan diseminasi informasi yang begitu masif. Oleh karenanya, kemajuan TIK menjadi aspek penting dalam melihat perubahan kebudayaan hari ini. Bahkan, hari ini bisa jadi kita lebih tahu mengetahui dunia yang jaraknya ribuan kilometer dibanding daerah yang jaraknya hanya sekitar 70 kilometer dari posisi kita. Perjumpaan budaya lewat internet ini memudahkan kita untuk berhubungan satu sama lain dengan orang berlatar-belakang budaya yang berbeda.

Selain keempat hal di atas, perbedaan komunikasi interpersonal dalam suatu budaya juga memengaruhi jalannya kebudayaan. Dalam beberapa budaya, merayakan valentine merupakan sesuatu yang terlarang. Namun, sebagian masyarakat lainnya merasa bahwa valentine merupakan perayaan yang perlu dirayakan. Perbedaan-perbedaan dalam cara berkomunikasi ini seringkali menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang kita lakukan bersama seseorang, akan berbeda ceritanya dengan cerita dnegan komunikasi yang kita langsungkan dengan orang lainnya.

Perbedaan Budaya

DeVito (2016) mernyebutkan bahwa ada 7 perbedaan kultural utama yang ditemukan dalam berbagai penelitian, yakni (1) orientasi individualis atau kolektif (individual and collective orientation), (2) penekanan pada konteks tinggi atau rendah (high- and low-context cultures), (3) struktur dan jarak kekuasaan (power distance), (4) maskulintas-feminimitas (masculine and femininen cultures), (5) toleransi terhadap ambiguitas (high-ambiguity-tolerant and low-ambiguity-tolerant), (6) orientasi jangka pendek dan jangka panjang (long- and short-term oreientation), serta (7) kesenangan dan kontrol (indulgence and restraint).

Budaya individualis menekankan nilai-nilai individu seperti kekuasaan dan prestasi, sedangkan budaya kolektivis menekankan nilai-nilai kelompok seperti kerjasama dan tanggung jawab kepada kelompok (DeVito, 2016). Pengkategorian individualis dan kolektivis ini tidak bisa dipahami secara kaku. Seseorang memiliki tendensi individualis dan kolektivis sekaligus. Mungkin kita hidup dalam dunia yang penuh kompetisi, tetapi juga menekankan solidaritas secara bersamaan. Pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa sekalipun kita hidup dalam ekosistem kompetisi tetapi iklim solidaritas penting untuk dilakukan (Žižek, 2020), misalnya dokter Kuba yang membantu menangani persoalan Pandemi di Italia. Meskipun demikian, untuk sekadar melihat tendensi, kita bisa melihat kultur individualis lewat bagaimana kesuksesan didefiniskan. Dalam beberapa budaya, sukses berarti mampu untuk melebihi kemampuan orang lain. Namun, dalam budaya tertentu sukses berarti mampu untuk bersama-sama tumbuh bersama orang lain. Sekalipun demikian, kolektivis juga. Memiliki sisi gelapnya, misalnya dalam primordialisme kesukuan, keagamaan, atau kenegaraan.

Dalam budaya konteks tinggi, banyak informasi berada dalam konteks atau orangnya. Sementara itu dalam budaya konteks rendah, informasi diharapkan dibuat eksplisit (DeVito, 2016). Budaya konteks tinggi memiliki kedekatan dengan kultur kolektif. Sebuah kultur dengan konteks yang tinggi akan menekankan pada hubungan personal dan penyampaian pesan secara lisan. Budaya dengan konteks rendah diasosiasikan dengan kultur individualis yang ditandai dengan kuatnya budaya tulis. Sebagai contoh dalam budaya konteks tinggi adalah ketika seseornag memarahi bawahannya, dia enggan untuk menunjukkan kekecewaan kepada si bawahan di depan publik. Sementara itu, bagi budaya dnegan konteks rendah, adalah tidak masalah ketika kemarahan dan kekecewaan tersebut diungkapkan di publik kerjanya.

Selanjutnya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi, ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara orang-orang yang hidup di dalamnya. Sementara itu, budaya dengan jarak kekuasaan yang rendah ditandai dengan kekuasaan yang didistribusikan lebih merata ke seluruh populasi (DeVito, 2016). Budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi akan menempatkan beberapa orang sebagai figur yang sangat berpengaruh dan menentukan kehidupan kelompok. Hal tersebut berkebalikan dengan budaya dengan jarak kekuasaan yang rendah, yang lebih menghendaki para anggotanya menjadi penentu kelompok. Sebagai contoh, dalam perihal memilih pasangan cinta romantis, budaya dengan jarak kekuasaan tinggi menjadikan adat atau kelas sosial sebagai penentu kepantasan pasangan. Sementara itu dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang rendah akan menentukan pasangan romatis berdasarkan ketertarikan terhadap aspek personal, misalnya kepribadian seseorang.

Perbedaan kultural selanjutnya adalah dalam budaya maskulin dan feminin. Budaya maskulin menekankan ketegasan, ambisi, dan persaingan; budaya feminin menekankan kompromi dan negosiasi (DeVito, 2016). Budaya dengan tendensi maskulin menekankan kesuksesan dan memegang prinsip para anggotanya untuk jadi asertif, ambisius, dan kompetitif. Maka, dalam budaya dnegan tendensi maskulin yang tinggi akan mengijinkan para anggotanya untuk membuat konflik terbuka dan secara kompetitif menghadapi perbedaan. Hal tersebut berbeda dengan budaya yang menekankan pada femininitas yang lebih menekankan pada kualitas hidup dan mengajak para anggotanya untuk membangun hubungan interpersonal yang harmoni. Tentu saja, perlu dipahami bahwa pembagian kategori ini bukan untuk membangun stereotip, tetapi untuk sekadar menyederhanakan kompleksitas kultural yang ada dalam suatu budaya. Tidak mungkin ada budaya yang sangat mutlak maskulin atau mutalk feminin.

Kelima adalah terkait dengan toleransi ambiguitas. Budaya dengan toleransi ambiguitas tinggi merasa sedikit terancam oleh ketidakpastian — atau dengan kata lain ketidakpastian diterima kapanpun ia datang. Bahkan, dalam budaya ini ketidakpastian dianggap sebagai sesuatu yang amat normal. Karena toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian, maka dalam aturan komunikasi dan hubungan tidak terlampau diatur. Budaya dengan toleransi ambiguitas yang rendah merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan berusaha menghindarinya (DeVito, 2016). Karena itu, dalam budaya dengan toleransi terhadap ambiguitas yang rendah, segaala sesuatunya perlu untuk diatur dan diminimalisir risiko yang sifatnya konfliktual.

Selanjutnya, budaya yang berorientasi jangka panjang mempromosikan pentingnya penghargaan di masa depan, sedangkan budaya berorientasi jangka pendek lebih melihat ke masa lalu dan masa kini (DeVito, 2016). Dalam memandang dunia kerja, budaya dengan orientasi jangka panjang menekankan pada penghargaan atau keuntungan jangka panjang. Sebaliknya, kelompok atau budaya dengan orientasi jangka pendek menekankan pada pemerolehan penghargaan atau keuntungan selekasnya.

Terakhir atau ketujuh, budaya yang menekankan pada kesenangan yang tinggi menitikberatkan pemuasan keinginan dan kesenangan. Di lain pihak, budaya dengan kontrol yang ketat menekankan pengekangan dan pengaturan keinginan dan kesenangan (DeVito, 2016). Karena penekanan pada kesenangan, maka budaya yang mengedepankan kesenangan lebih menyukai sikap yang positif, emosi yang positif, dan mengingat emosi positif. Sementara itu, dalam budaya yang penuh pengekangan, yang terjadi adalah sebaliknya: pesimistik dan tidak terlalu menekankan pada emosi positif. Budaya ini seringkali ditampilkan dengan kepuasan hidup keluarga, peran gender yang kaku, dan pembagian kerja rumah tangga yang tidak setara.

Prinsip Komunikasi Antarbudaya yang Efektif

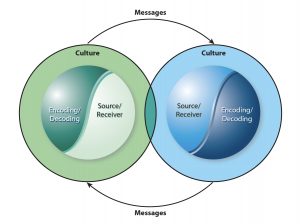

Setelah kita memahami betapa pentingya aspek budaya dalam komunikasi, kita akan melihat bagaimana komunikasi antarbudaya berlangsung. Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antar-orang yang memiliki budaya, keyakinan, nilai, dan cara berperilaku yang berbeda (DeVito, 2016). Matsumoto (2010) menuliskan bahwa komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi yang terjadi antar-individu yang menjadi agen dari kultur yang berbeda. Apabila kita perhatikan model komunikasi di bawah (Gambar 1. Model Komunikasi Antarbudaya), maka kita dapat melihat bahwa apa yang disebut konteks (atau culture; budaya) berada di masing-masing orang yang berkomunikasi. Masing-masing pengirim/penerima pesan memiliki konteks yang berbeda. Namun, ketika keduanya bertemu dan berkomunikasi, tidak dapat dipungkiri bahwa akan tercipta konteks baru yang melatari hubungan antara pengirim dan penerima pesan.

Gambar 1. Model Komunikasi Antarbudaya

Dalam dunia kontemporer, perjumpaan sebuah budaya ini menjadi sesuatu yang pasti. Dengan berbagai kemudahan transportasi dan teknologi, segala ruang paling terisolir yang dihuni manusia dapat dijangkau oleh orang lainnya. Persoalan budaya juga menjadi isu penting dalam masyarakat urban yang semakin tinggi intensitas perjumpaan budaya dalam latar perkotaan maupun pedesaan. Lantas, penting untuk membuat komunikasi efektif, untuk kemudian mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menjalin komunikasi antarbudaya.

Bagian ini akan secara khusus menjadi semacam buku “masak” (cookbook-style) yang membahas mengenai pedoman berkomunikasi. Sekalipun demikian, pedoman ini perlu dipahami secara lebih jeli bahwa ada tendensi untuk mereduksi persoalan komunikasi antarbudaya sebagai persoalan mikro-individual dan sama sekali menutup mata pada sebuah sistem yang memungkinkan bentuk komunikasi berlangsung. Adapun beberapa pedoman komunikasi antarbudaya mencakup mendidik diri sendiri, mengenali perbedaan (antara diri Anda dan orang lain, dalam kelompok yang berbeda secara budaya, dalam arti, dan dalam dialek dan aksen), menghadapi stereotip, mengurangi etnosentrisme, dan menyesuaikan komunikasi interpersonal.

Pertama, kita mesti mengedukasi diri. Caranya bisa sangat beragam, misalnya dengan menonton film, membaca buku/jurnal/artikel, eksplorasi dalam mesin pencari di internet, mendengarkan musik-musik, menjalin pertemanan dalam media sosial (Facebook, Instagram, TikTok, ClubHouse, Twitter dll.). Singkat kata, kita perlu mengumpulkan segala sesuatu yang terkait dengan suatu budaya yang hendak kita pelajari. Misalnya Anda akan ke Madura, hendaknya Anda mempeljari segala sesuatu di Madura, bagaimana demografinya, kondisi masyarakatnya, cara orang Madura menyambut tamu, nilai-nilai yang mereka pegang teguh dan lain sebagainya.

Dalam psikologi komunikasi, gegar budaya (culture-shock) menjadi bahasan yang senantiasa dibicarakan saat seseorang berada dalam sebuah budaya yang bukan merupakan budayanya sendiri. Meskipun sesuatu yang sangat norma, tetapi gegar budaya bisa memengaruhi interpersonal seseorang. Obert (1960) menuliskan bahwa ada 4 tahapan terjadinya gegar budaya. Tahap pertama disebut sebagai The Honeymoon yang menunjukkan pengalaman keterpesonaan terhadap budaya dan orang-orang baru. Tahap kedua disebut The Crisis yang menunjukkan adanya kesadaran bahwa kita hidup dalam sebuah dunia yang berbeda. Kita mulai merasa frustrasi hidup dalam suatu budaya. Selanjutnya, atau ketiga, adalah The Recovery atau kita mulai menemukan keahlian kita dalam belajar bahasa dan budaya setempat. Keempat, atau terakhir, disebut sebagai The Adjustment atau kita sudah bisa mulai menyesuaikan, menikmati, dan mengeksplorasi pengalaman-pengalaman dengan budaya baru.

Hal penting kedua yang perlu diperhatikan agar komunikasi antarbudaya menjadi efektif adalah mengenal perbedaan. Dalam konteks bagian ini, perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan antara diri Anda dengan lawan/kawan komunikasi Anda yang berbeda secara kultural. Selain itu, perbedaan juga dipahami dalam ruang perbedaan karakter kelompok, pemaknaan, dialek, atau aksen. Hal-hal kecil tersebut penting untuk diperhatikan, bukan hanya sekadar agar Anda mengetahui budaya lain, tetapi juga mengetahui apa yang mesti dilakukan apabila sedang mempraktikkan komunikasi antarbudaya.

Hal penting selanjutnya adalah kemampuan kita untuk senantiasa mempertanyakan strereotip kita masing-masing. Stereotip merupakan impresi atau kesan menetap terhadap suatu kelompok. Kesan ini bisa jadi salah atau benar, jadi sifatnya sangat relatif. Sekalipun demikian, kesan seringkali membuat kita terjerembab dalam kesalahan tafsir mengenai suatu budaya. Andaikan Anda datang ke suatu daerah yang dikatakan bahwa karakter orangnya keras. Anda berpikir dan sangat hati-hati ketika berada di daerah tersebut. Suatu kali seseorang bicara dnegan intonasi yang agak tinggi. Sebagai orang yang baru datang ke daerah tersebut, Anda berpikir orang tersebut tengah dalam kondisi emosional marah. Padahal, intonasi tersebut adalah yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Apabila tidak jeli dan waspada, kita akan melakukan penafsiran yang salah dan memperkuat stereotip mengenai ornag-orang di suatu daerah. Lantas, pemahaman kita terhadap orang tersebut tidak lagi dilihat secara adil.

Terkait dengan stereotip, kita perlu melihat apakah kita cenderung untuk etnosentris atau tidak. Artinya, untuk melakukan komunikasi antarbudyaa, penting untuk mereduksi kecenderungan entosentrisme. Etnosentrisme merupakan tendensi untuk melihat ornag lain dan perilaku mereka lewat filter kultural yang kita miliki. Dalam etnosentrisme, kita cenderung menilai budaya kita lebih baik dibending budaya yang tengah kita evaluasi. Ketika kita memandang secara etnosentris, kesempatan kita untuk mengenal suatu budaya tidak lagi bisa dilakukan secara adil sejak dalam pikiran. Kita tidak bisa mengatakan seseornag etnosentris atau tidak etnosentris, lebih penting lagi untuk memahami bahwa sebuah etnosentrisme bersifat continuum atau terdiri dari suatu rangkaian kompleks (lihat Gambar 2. Continuum Etnosentrisme).

Gambar 2. Continuum Etnosentrisme

Hal penting terakhir adalah menyesuaikan komunikasi. Sebagai disebut sebelumnya, persoalan pemaknaan terhadap suatu percakapan amat beragam. Bayangkan kita mengucapkan “Aku sayang kamu”. Lalu bayangkan Anda mengucapkan kalimat tersbeut kepada pacar Anda, orang tua Anda, atau saudara kandung Anda. Apa bedanya? Ataukah ketiganya memiliki makna yang berbeda? Karena kondisi yang demikian, kemampuan kita untuk senantiasa melatih kesadaran kritis terhadap bahasa (critical language awareness) — baik verbal maupun non-verbal — menjadi perkara penting dalam menyesuaikan ruang komunikasi dan dengan siapa kita berkomunikasi. Ketika kita menatap seseorang, kita bisa saja dianggap tidak sopan atau mennatang, tetapi dalam suatu kondisi justru kita bisa dianggap orang yang memiliki respek yang tinggi.

***

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai bagaimana budaya menjadi aspek kontekstual yang amat penting dalam proses komunikasi. Sekalipun demikian, pendekatan budaya yang terlampau abstrak, general, dan kurang etnografis menjadi kekurangan dalam pemahaman mengenai kebudayaan dan komunikasi. Dalam penelitian yang mengusung perspektif kebudayaan (etnografis), persoalan komunikasi tidak disebut secara gamblang, tetapi apa yang digambarkan dalam berbagai laporan etnografis tersebut merupakan penelitian budaya yang bisa dipertimbangkan dalam memahami komunikasi dengan basis konteks sosial. Karya-karya akademis yang demikian seringkali ditulis oleh mereka yang disebut Indonesianis. Tulisan-tulisan etnografis tersebut biasanya berfokus pada kekuasaan, konteks, hubungan sosio-ekonomi, dan kekuatan historis/struktural yang mengkonstitusikan budaya dan perjumpaan antarbudaya (Halualani & Nakayama, 2010; Ruppels & Brahms, 2014).

Dengan pendekatan berbasis analisis material kebudayaan atau pendekatan makrokultural sebagaimana digagas Ratner, persoalan budaya menjadi lebih membumi dan menunjukkan betapa budaya sangat dinamis tergantung pada bagaimana institusi, artifak, maupun konsep sosial masing-masing kelompok. Misalnya, ketika seroang Indonesia mengatakan bahwa ia tengah merasa “gemes”, apa arti kata tersebut? Bisakah kita mengartikannya sebagai “ingin mencubit pipi seseorang” atau “ingin memukul mukanya”? Dengan demikian, budaya bisa dipercakapkan dan diposisikan pada ruang-ruang yang lebih kecil dan subtil.

Daftar Acuan

Djojohadikusumo, M. (1977, 13 Mei). “Feodalisme, new-feodalisme, aristokrasi”. Kompas, hlm.iv/3-7; ix/4.

DeVito, J.A. (2016). The interpersonal communication book (ed.ke-14, gobal ed.). Essex: Pearson.

Halualani, R. T., & Nakayama, T. K. (2010). “Critical intercultural communication studies: At a crossroads”. Dalam T. K. Nakayama & R. T. Halualani (ed.), The handbook of critical intercultural communication (hlm. 1–16). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage.

Koentjaraningrat. (1990). Kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan: Bunga rampai. Jakarta: Gramedia.

Matsumoto, D. (2010). “Introduction”. Dalam D. Matsumoto (ed.), APA handbook of intercultural communication (pp. ix–xv). Washington, DC: American Psychological Association.

Pilcher, J. & Whelehan, I. (2004). Fifty key concepts in gender studies. London: SAGE Publications.

Ratner, C. (2006). Cultural psychology: A perspective on psychological functioning and social reform. New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Ruppel, P.S. & Brahms, K.S. (2014). “Intercultural communication, overview”. Dalam T. Teo (ed.), Encyclopedia of critical psychology (hlm. 970-974). Springer: Springer.

Siegel, J. (2009). “Berbahasa”. Dalam H. Chambert-Loir (ed.), Sadur: Sejarah terjemahan di Indonesia dan Malaysia.Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, EFEO – Coéditions, Pusat Bahasa & Universitas Padjadjaran.

Žižek, S. (2014). Žižek’s jokes. Cambridge: MIT Press.

Editor Nalarasa pada rubrik Teori. Sehari-hari mengajar di Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.